目次

開く1. はじめに

「日本は資源に乏しい国である」とよく言われるが、我が国は平均降水量が1,718mmと世界平均(880mm)の約2倍であるなど、豊富な水資源に恵まれている1)。一方で、日本の河川は世界の河川と比べて、明治時代のオランダ人技師デ・レーケに「これは川ではない、滝だ」と言わしめたほど延長が短くかつ急勾配(図1)であるため、治水が困難であり、水田稲作の発展と共に歩んできた我が国の歴史は河川との苦闘の連続であった。

(引用:大地への刻印 P58)

モンスーン気候の影響で降水量の季節変動が大きいため、大雨時には急勾配な河川が氾濫して大量の土砂を運び、人々の主な生活舞台となる沖積平野となった(図2)。一方、海岸部では長い年月の土砂・粘土の自然堆積により湾→潟→湖へと陸地が前進し(図3)、人々は河川に育てられたこれらの平野において、河川洪水による村落の廃絶・再建といった過程を繰り返しながら、知恵と労力を結集して灌漑可能耕地を拡大してきた(図4)。また、水車による水力利用や、近代まで物流の主流であった水運など、人々は水を巧みに活用することで生活を豊かにしてきた。

(引用:大地への刻印 P60)

左:縄文期(5000~2000年前)

河内湾は砂・土砂の堆積により河内潟となる。

右:弥生~古墳期(1800~1600年前)

中州が湾口を塞ぎ淡水化して河内湖となる。

→その後、人為的な干拓等により大阪平野となった。

(引用:川と人との関わりの歴史、国土交通省)

本編「水の章」では農業土木のルーツとなる「水を利用する技術」に着目し、文明の誕生から現代に至るまで先人達が深く関わってきた「水」の歴史を振り返り、農業土木技術の将来を展望したい。

2. 水田耕作による文明の誕生(縄文・弥生時代)

植物の採取や狩猟を中心に生活してきた縄文時代においては人々は河川の氾濫原を避けて居住していたとされ、河川との関わりが強くなるのは稲作技術伝来以降のことである。縄文時代は自然と共生しながら採集・狩猟・漁労によって自然から食料を享受してきたが、弥生前期になると農耕によって自然を改変して食料を確保するようになり、生活が一変した。この時代には木製の鍬(くわ)や鋤(すき)などの道具を用いて水田を広げたとされており、地形を改変する技術が未発達であるため、水を得やすい沖積平野の後背湿地や谷地などの自然の微低地を水田とし、微低地に隣接した自然堤防などの微高地に集落を設営した(図2、「土の章」図2)。

弥生前期の水田は湿田にいくばくかの手を加えた程度のものであったが、人口が増えて集落が保有する労働力が次第に大きくなると、人々は土地を改良した。静岡県の登呂遺跡(弥生後期:1世紀頃)では10ha程度の水田地帯の中央部に用排兼用水路が設けられ、矢板と杭の列を張り巡らせた畦(あぜ)と50以上の長方形区画が確認されている(図5)。弥生後期からは先端に鉄製の刃をつけた農工具が普及し始め(「土の章」図4)、人々は組織的な共同作業によって自然の土地に用水を開発して水田を広げた。

(引用:大地への刻印 P24)

3. 古代国家による小河川の開発(古墳時代)

稲作の進展とともに小集落から有力な集団(クニ)へ統合されると、権力により労働力を統制できるようになり、渡来人が伝えた技術も相まって土木技術が発展し、井堰による取水、河川堤防の築設、排水路の掘削が行われた。

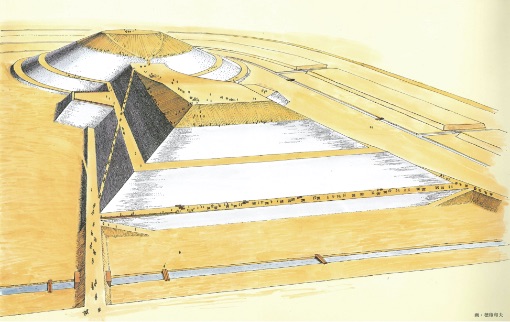

4~5世紀になると古照(こでら)遺跡(愛媛県)の井堰(図6)のように、木杭を合掌式に組み合わせて隙間に粘土や礫を詰めることで河川の水位を堰上げる構造の堰が作られるようになった。このような簡易な取水堰は、小河川の流量にしか耐えることができなかったため、水田が増えて堰を設ける河川規模が大きくなると、堰を築いては洪水のたびに流失し、再建する、そんな過程を数限りなく繰り返した。稲作生産が安定したことにより余剰となった労働力を大和政権は中央集権的に使役することが可能となり、大陸から伝わった技術も相まって、3世紀から6世紀にかけて畿内を中心に数多くの古墳が築造された(古墳は周濠をため池として利用する目的もあったとする説もある)。仁徳陵大仙古墳(図7)の建設には、杭と縄を用いて約46万㎡(東京ドーム13個分)の敷地に墳丘の輪郭を描きながら測量・設計し(図8)、鉄製の鋤・鍬と運搬用のモッコを用いて140万㎥の盛土(墳丘)、70万㎥の掘削(二重濠)、500万個の葺石等を全て人力で施工したと考えられており、1日2,000人投じても15年8ヶ月の歳月がかかったと試算されている2)。労務者の他にも食事を支給する人、工具を作成する人、埴輪を作る人などを含めて、1日6,000人が建設現場に集中したと考えられており、情報伝達手段が限られる中で、時の政権はこれほどの大労務集団を統率するほど高い施工管理技術を持っていた。

(引用:大地への刻印 P116)

(復元:株式会社大林組、画:穂積和夫)

4. 律令制と仏教・土木技術の伝来(飛鳥・奈良時代)

飛鳥時代になると大化の改新(645年)により、地方豪族による地方支配の強い氏族的社会から、唐の進んだ文化や制度を取り入れた律令制国家、すなわち、中央集約的な国家体制が整備されていく。公地公民の制、班田収授法という法制度は、米そのものが大和朝廷の財政的基盤であることを示すものであり、水田の拡大と用水の確保は、朝廷存続と律令体制維持の絶対条件となった。

7世紀になると前方後円墳が突如として消え去り、仏教とともに大陸の土木技術を習得した高僧が谷池型式のため池を築造する技術を普及させた。ため池は谷部の一辺の築堤で貯水することが可能であるため、掘込式より土工量が少なく効率的であるが、ひとたび決壊すれば大水害に繋がるため、ため池の築造には高度な土木技術が必要であった。行基が築造したとされる狭山池(古事記や日本書紀にも登場する日本最古のため池)の木樋管を現代の改修時(平成13年竣工)に年輪年代法により測定した結果、616年(7世紀初頭)に築造されたものであることが確認されている。空海が弘仁12年(821年)に改修した満濃池(まんのういけ)(香川県、図9)は元暦元年(1184年)に洪水決壊し、約450年を経て江戸時代に改修され、安政の大地震(1854年)により破堤して復旧、その後明治38年、昭和2年、昭和16年と3回の嵩上げ工事を経て、昭和34年に現在のため池規模(15,400千㎥)となった。このように自然災害による損壊と改修を繰り返して、全国で約16万7千のため池が今日まで引き継がれており、その約7割は江戸時代またはそれ以前に築造されたものと考えられている(令和元年6月時点)。

杵で堤防を突き固めている状況

右:ため池修復の写真

(引用:大地への刻印 P126、P163)

大化2年(646)に「耕地開発のため河川に堤防を築造せよ」という詔(みことのり)が朝廷より発布され、農民の賦役により治水工事が実施された。奈良時代まで政治文化の中心地であった大和盆地は、木津川を通じて京都盆地、大和川を通じて難波、瀬戸内、紀の川を通じて紀伊平野と繋がる交通の要であり、奈良時代中期には、小河川の河道を条里制の升目状の地割に合わせて整備し、農業用水の確保とともに舟運にも利用した(図10)。

(出典:松浦茂樹「古代盆地における開発と河川処理」3)の図を一部加工)

5. 荘園時代の水利(平安時代~)

墾田永年私財法(743年)が定められた頃の初期の荘園は寺社・貴族・地方豪族などが直営する「自墾地系荘園」が主流であり、10世紀頃からは地方豪族が政府の圧力を避けるために開墾した土地を貴族や寺社に寄進し、自分はその管理者となって実権を握る「寄進系荘園」が主流になった。荘園が増えていくと中央国家による大規模事業が困難になり、平安時代には土木技術の進歩がほとんどなかったとの記述もある。

荘園は50町歩程度の規模が主流であり、小河川やため池に依存した用水体系となるが、用水やため池の修理が怠られるようになり、水害や水不足によりかたあらしと呼ばれる耕作不安定な水田が増加した。東大寺は950年に全国の荘園で水田3,462町を所有していたが、そのうち実際に耕作されたのは212町(6%)であった4)。

794年に平安京へ遷都してから明治時代に至るまでの1000年以上の間、日本の首都・京都の物流を支えたのは水運であった。淀川は大河川であるにも関わらず琵琶湖の調整機能のため流量が豊富かつ流況が安定しており、製塩地、森林地帯、農産地が広がる瀬戸内海沿岸と京都を結ぶ物流の大動脈となった。同じ淀川水系でも、琵琶湖を経由せず京都市内を流れる鴨川は院政を始めて権力の頂点にあった白河天皇(1053-1129)が自らの意に沿わないもの(天下三大不如意)の筆頭にあげたほどの暴れ川であった(あと二つは賽(さい)の目と比叡山の僧兵)。

琵琶湖の北端から日本海へは直線で約20kmであり、東岸には東日本へ通じる主要な街道が通っているため、京都と日本海・東日本を結ぶ琵琶湖水運は重要な役割を果たした(図11)。特に、北陸地方は大陸からの使者が到着する玄関口であり、雪解け水によるゆるやかで流量豊富な河川は稲作にも水上輸送にも適していたことから、数多くの荘園が開発され、北陸地方の年貢米、水産物や漆器などの特産品が水運を利用して京都へ集められ、平安時代に開花した国風文化を支えた(近代まで、日本海側は「オモテ日本」であった。)。天永元年(1110年)に開削された十郷(じゅうごう)用水(福井県、図12)は興福寺所領の荘園600haを潤す当時の最大規模の用水であるが、春日明神のお告げにより九頭竜川河畔で鹿が三回鳴いた場所(現在の鳴鹿(なるか))に堰を築堤し、鹿の通った跡に溝を掘って延長28kmの用水になったとの伝説が残されている。

(引用:宮内庁ホームページ)

(提供:「図説 福井県史」(福井県))

荘園の原点である井堰や水路は、水を守り、田を守り、したがって荘園を守るものとして、荘園の神社には水神が祀られた。和泉国日根荘(いずみのくにひねのしょう)(大阪府)絵図(図13)にある大井堰大明神や、溝口大明神のように、境内に水路を持つ神社は井堰や水路の利用者や普請を施してきた人々に崇拝され、祭り、田遊び、御田神事などを通じて集団を結びつける象徴となった。

(提供:宮内庁書陵部)

水車の利用は平安時代に始まり5)、宇治川の高い水車技術は鎌倉時代の「徒然草」にも記録されている。宇治川付近の巨椋池(おぐらいけ)沿いの水車は100以上にも達したとされており、水車は16世紀ごろには多くの名所図絵に登場する川の風物詩となった。一方で、はねつるべ、投げつるべ、踏み車などの揚水具(図14)が各地で江戸時代以降も利用されており、人々は化石燃料が利用できるまでの長い期間、揚水のために多大な労力をかけてきた。実働する日本最古の水車は約230年前(1789)に設置された福岡県朝倉町の重連水車群(図15)であり、地元の職人によって5年ごとに作り替えられ、現代にその技術を継承している6)。その後、近代化以前の途上国でも維持管理可能な技術で作成されている朝倉重連水車を参考にした設計技術は、故中村哲医師の手によって山田堰(傾斜堰床式石張堰)の技術とともにアフガニスタンに移転され、時空を越えて異国の大地を潤して人々の命を救っている7)。

(引用:大地への刻印 P121,123)

(左)はねつるべ 畿内の綿作地で井戸水の汲み上げによく使われた

(中)投げつるべ 干ばつ時の応急的なものとして使われた

(右)踏み車 かつて佐賀平野のクリークで数多く利用されていた

右:朝倉の揚水水車をモデルにしたマルワリード用水路の水車

1200t/日の揚水で40ha を潤している(引用:ペシャワール会ホームページ(2014.2.6 中村医師からの報告))

6. 武士団による荘園支配(鎌倉時代~室町時代)

荘園の管理者が持つ租の免除(不輸の権)の特権が次第に拡大して、役人の立入拒否権(不入の権)を持つようになると、管理者は自衛権を強めて武士となり、権門勢家(けんもんせいか)(有力な寺社・貴族)に頼らずに領地が保証されることを望みはじめた。源頼朝は関東地方の在地領主層のこのような望みを結集して御家人として主従関係を結び、国ごとに守護、荘園・公領ごとに地頭を任命して荘園の支配を強化した。そして、頼朝の守護・地頭の設置・任免権は1185年に朝廷の許可(文治(ぶんじ)の勅許(ちょっきょ))を得て、鎌倉時代が始まった。

鎌倉幕府は未開墾地が広く存在する関東・東北地方に領地を持ち、武蔵国を中心とする関東平野の開発を進めた。当時の技術力では関東平野の氾濫地帯の開発は不可能であったため、開発は関東平野西側の山寄りの部分に限られていたものの、幕府の強い力を背景にして、律令時代以来の大規模な治水・開墾工事が行われた。鎌倉時代には二毛作が発達し、畜力農具による牛馬の利用が進んだ(図16)。各地の地頭たちも幕府にならって枝川・谷川の治水や用水の小規模工事を盛んに行い、木曽川・天竜川・富士川・信濃川などの上流・中流沿いの耕地は武士団の根拠地となった。室町時代に活躍する新田、足利、畠山、細川、一色、今川などの武将は、このようにして開墾地を増やした地頭達であった。

(引用:水田ものがたり P81)

室町時代に入ると守護は国内の荘園領主の権限を奪い、人や土地を支配する権利を得て守護大名となった。一方、荘園領主の弱体化に伴って荘園で奴隷のように働かされていた中小農民の地位が向上し、地域的にまとまりがある自然集落を単位として農民による自治組織「惣(そう)」が形成され、地域共同で利用する用水が基盤となって農民の自主性が高まった。例えば、京都桂川の今井用水では、領主ではなく村の指導的な農民が主導して、罰則まで規定した用水利用契約を3集落で締結した(1338-42年)4)。また、二毛作の肥料源となる山林原野は農民が共同管理する入会地に変わっていった。入会地やかんがい用水の共同管理を通じて惣の団結は強まり、室町末期から戦国時代になると、農民は地頭や領主から非法に生活を脅かされた場合は、武力で対抗するという土一揆・一向一揆を起こすようになった。

7. 戦国大名による治水(戦国時代~安土桃山時代)

室町時代は幕府から任命された守護大名が各地の支配者であったが、応仁の乱(1467)によって幕府の統制力が弱まると、下克上などにより出自を問わず実力あるものが国力の基盤となる土地と農民を支配する戦国大名となり、他国の領土を奪い合う時代となった。春秋戦国時代の「善く国を治める者は、必ずまず水を治める」との言葉通り、戦国大名は米の収穫量を上げて国力を高めるために、武将たちを指揮して開墾と一体的な治水工事を展開した。また、築城や鉱山開発により土木技術が発達し、それまで放置されてきた氾濫域でも築堤や用水路整備が可能となった。

武田信玄が本拠地とした甲府盆地は、四方八方から流域特性が異なる河川が流入し、扇状地を流下する河川が豪雨のたびに流路を変えて氾濫していたため、信玄は1542年の釜無川の氾濫をきっかけに甲州流防河法ともいわれる治水対策に取り組んだ。具体的には、甲府盆地の西側から急勾配で流下する御勅使川(みだいがわ)の流路を将棋の駒形の堤防「将棋頭(しょうぎがしら)(BとC)」でエネルギーを分散した後に、釜無川との合流点で岩石崖「高岩(F)」にぶつけて減勢し、さらに釜無川の扇状地では水勢を「聖牛(ひじりうし)(図17)」という木枠でそぎながら「信玄堤(しんげんづつみ)(G)」という霞堤(かすみてい)(図17)によって河道を固定することで、洪水被害を軽減するとともに氾濫域を新田として開発した。また、信玄堤の近くでは、租税や労力奉仕の免除によって領民の移住が進められると同時に、領民に水防従事を義務づけて、洪水時の防災体制を整備した。さらに、信玄は洪水期前の水の安全祈願祭である「御幸(おみゆき)祭り(通称:おみゆきさん)」を奨励し、大勢の受益者が重たい神輿を担ぎながら堤防を踏み固めるという維持管理の慣習を定着させた8)(図18)。

霞堤は不連続な堤防であり、洪水時には河流に逆らわずに越水させることで破堤を防ぎ、洪水後には上流側に越水した水が自然に川に戻るという構造

(引用:ミツカン水の文化センター、大地への刻印 P136、P139)

現在も4月15日に毎年開催されている。

信玄の治水技術は中国四川省の成都盆地にある都江堰(とこうえん)という治水施設からヒントを得て考案したと考えられている。その後、佐々成政が常願寺川(富山県)において佐々堤(さっさてい)や殿様林(とのさまばやし)として伝えられる治水事業(1583)で功績を残すが、この技術は信玄の治水工法と類似しており、「長篠の戦い(1575)」の後に信玄堤を経験した技術者が成政の陣営に移り伝えたものと推察されている9)。また、成政の治水工事を支えた大木兼能(おおきかねよし)という家臣は、成政切腹後に加藤清正に召し抱えられ、川普請(かわぶしん)奉行となって1588年に肥後(熊本県)に入国した清正の河川改修、新田開発を支えた。信玄の技術は河川上中流の扇状地における治水技術であったが、清正は河川中下流の平野部で「鼻ぐり井手(図19)」のような独創技術を用いながら新田開発・干拓等を実施したものであり、根底の技術は同一であるものの、地域条件に合わせて技術を発展させたものであった。その後、朝鮮遠征で清正と苦労を共にした成富兵庫(なりとみひょうご)は、清正の技術を継承した上で、佐賀平野の自然条件(平均勾配が1万分の1の極端な平坦地、平均5mを超える有明海の干満差等)を卓越した技術により制御し、中小河川や原始クリーク、江湖などを巧妙に結び付け、平野全体で治水、利水、排水を処理するという広大な水利システムの一元化を図った。このように、戦国時代は大名とともに治水技術者が移動して技術を伝え、各地域の特性に応じた土木技術を発展させていった。

岩盤の仕切り壁下を牛の鼻輪のようにくり抜くことで水が渦を巻き流れ、阿蘇山の灰が水路底にたまらないようにしている。

豊臣秀吉は戦乱を統一すると京都に伏見城を築き(1594)、木津川に太閤堤を設けたほか、淀川の水運を整備し、洪水を防いで耕地を拡大するために、宇治川の流れを北に移して巨椋池と分離した(図20)。秀吉は刀狩りによって農民から武器を取り上げ、身分の変更を禁ずること(兵農分離)で下克上の世の中に終止符を打ち、太閤検地によって全国の知行関係を整序化し、次の江戸時代の集権的封建支配の基礎を確立した。

(引用:水土の礎[淀川水系史歴遊])

8. 地域特性に応じた技術による新田開発(江戸前期)

江戸時代までの戦国大名は他国を侵略することで財政基盤である石高を拡大したが、江戸時代に入ると各藩は領土が拡大できなくなったことから、近世に至るまで開発できなかった自国領の氾濫原(扇状地や三角州)を開発することとなり、各地域の特性に応じた治水技術が発展した。大阪平野や畿内盆地では、上方(かみかた)流と呼ばれる古来の治水技術が発達し、濃尾平野の入鹿池(1633)や斐伊川(ひいがわ)の若狭堤(1636)が整備された。

東海地方の木曽三川(木曽川・長良川・揖斐(いび)川)流域にて数多くの輪中堤(図21)を築いた技術は美濃流と呼ばれる。輪中堤は、家康の命により徳川御三家である尾張国を守る御囲堤(おかこいつつみ)(1608)が築かれた際に「美濃の堤は尾張の堤より3尺低かるべし」とされたため、洪水氾濫地帯となった美濃国側の自衛手段として発達した。その後、1753年の大洪水の後、徳川幕府は薩摩藩に油島締切堤などの築造を命じ、947名の薩摩藩士が美濃に派遣された。多額の工事費は薩摩藩が全額負担し、工事への抗議に51名が割腹、33名が病死するなどを経て工事が完了、工事完了とともに責任者の平田靱負(ひらたゆきえ)は自刃した(宝暦治水)。

(右上)輪中のはじまり(模式図)、

(右下)木曽・長良・揖斐の三川が合流する輪中地帯

(引用:長良川河口堰管理所ウェブサイト、大地への刻印 P96)

仙台平野では、キリシタンの川村重吉が北上川・迫川・江合川流域の大低湿地帯を三川合流工事(1616–1626)により開発し、水上輸送網を確立した。また、後藤寿安(ごとうじゅあん)はサイホンを利用した寿安堰(じゅあんぜき)(1618)を開削するなど、キリスト教と共に伝わった西欧技術による開発が見られる。

関東平野は、原始河川や大小無数の沼沢が西へ東へ合流・分流を繰り返す大氾濫地帯であったため、幕府は甲州流(図17)の流れを汲む関東流(伊奈流ともいう)によって、東京湾に流れ込んでいた利根川を徐々に東に付け替えて太平洋側に転流し、これまで開発できなかった関東平野を大穀倉地帯へと変貌させた(利根川の東遷(1594–1654)(図22))。関東流の特徴は「川瀬は一里四十八曲り」というほど河道を蛇行させ、所々に霞堤(かすみてい)を作って沿岸の流作地に濁水を静かに溢れさせ、控え堤により本田を守るという洪水滞留工法であった。関東流のもう一つの特徴は旧河道の利用であり、伊奈忠治は見沼(さいたま市)の旧河道に八丁堤(長さ八町:約870m)を設けて見沼溜井(1629)を築造し、下流の水田の水源とした。また、葛西用水(1660)では瀬替えにより死水化した旧利根川を用排兼用水路に利用して三つの溜井を設け、周辺の広大な低湿地帯を水田化した。関東流は幕府の土木技術として採用され、全国各地に赴任した代官によって広められた。

(引用:見沼たんぼのホームページ)

一方で、幕府や藩は年貢減免措置などにより、村請新田や町人請負新田などによる民間主導の新田開発を奨励した。かつて武士だった市川五郎兵衛が中心になって多数の農民や鉱山夫の力で難工事を克服した五郎兵衛用水(1626–1631、長野県)、深良村名主の大庭源之丞(おおばげんのじょう)らが箱根火山帯の堅い岩盤を1,200m掘抜き数千町歩の水田を拓いた深良(ふから)用水(1668–1672、静岡県)、大坂の豪商鴻池(こうのいけ)が淀川へ流れていた大和川を直接海へ転流して120町歩の新田を拓いた鴻池新田(1705、大阪)などに代表される。

1609年の江戸の人口は約15万人であったが、地盤が固い江戸では地下水利用が容易ではなく、飲み水の確保が課題となった。1590年に大久保藤五郎が小石川上水を作り上げ、後に拡張されて1629年に神田上水が完成した。三代将軍徳川家光の時に参勤交代制度が確立すると、大名やその家族、家臣が江戸に住むようになり、人口増加が加速したため、多摩川から取水する玉川上水が1654年に通水し、豊かな水が江戸市中に供給されることとなった。玉川上水は武蔵野台地の各部で分水され、水の乏しい武蔵野台地の新田開発にも大きく貢献した。

このように、各地の特性に応じた治水技術により急速に新田開発が進展し、江戸時代当初に約150万haであった全国の耕地面積は、江戸前期の100年間で約300万haに倍増した。

9. 近世の用排水システムの結実(江戸後期)

18世紀初頭には江戸の人口は100万人を越え、1716年に紀州藩主から八代将軍となった徳川吉宗は、享保7年(1722)に江戸日本橋に新田開発を奨励する高札を立てるとともに、紀州(和歌山県)の井沢弥惣兵衛為永(いさわやそべえためなが)を1723年に幕府の役人に登用し、広大な関東平野の更なる開発に着手した(享保の改革の一環であった。)。上方流の流れを汲む大畑才蔵(おおはたさいぞう)から修得した弥惣兵衛の土木技術は紀州流と呼ばれ、関東流に代わってこの後主流となる。

紀州流は関東流の霞堤を取り払い、蛇行していた河道を強固な連続堤と川除(かわよけ)・護岸などの水制工により直線状に固定した。また、八丁堤を開削して見沼溜井を干拓し、代替水源として利根川から取水した長さ約60kmの見沼代用水路(土の章 図7)を建設、さらに用排分離して見沼代用水沿いの沼地を干拓し、15,000haの新田を開発した。なお、昭和40年(1965)に開通した武蔵水路を通じて、見沼代用水路は現在の首都圏に上水(水道水)を供給している。

江戸時代の物流は水運が隆盛を極めたが、見沼代用水の下流では取水し尽くされて船を浮かべることができず、他方で排水路は下流に行くほど流れが豊富になるため、1731年に下流部の用水路と排水路の水位差(3m)を結ぶ閘門(こうもん)式の見沼通船堀(図23)が整備された(これはパナマ運河が完成する183年前のことであった。)。こうして、通船堀により見沼田んぼから米、野菜、木材など、多くの物資が一大消費地の江戸へ運搬されるようになり、江戸から田んぼへ戻る船では下肥(屎尿)が運ばれて水田に還元され、我が国では都市と農村を結ぶ広大な物質循環の仕組みが構築された。この頃、西欧では都市人口の増加に伴い汚物が街路に投棄(図24)され、ペストが流行するなど、衛生状態の悪化が社会問題となっていた10)。一方で、日本では廃棄物を売買するリサイクルの仕組みが確立されており、幕末から明治にかけて来日した外国人は日本の都市の清潔さに驚いたという。

(引用:見沼たんぼのホームページ(左)、さいたま市教育委員会(右))

ウィリアム・ホガース作(1738)

(引用:大地への刻印 P75)

1854年、水源に乏しい白糸台地(熊本県)へ水を送るために、惣庄屋・布田保之助(ふだやすのすけ)の独創的な企画・設計と石工技術者集団、肥後藩の資金援助と近隣農民の参加により、アーチ式の通潤橋(図25)が完成した。これは、堅固な石積み技法、逆サイホン式水路、橋上の土砂抜き放水口など、当時の土木技術の粋を集めたものであった。

(引用:農林水産省ウェブサイト)

10. 土地改良の近代化とオランダの治水技術(明治前期)

版籍奉還(明治2年)に伴う禄制改革によって、幕末に約1300万石あった全国約189万人の士族の棒禄は明治4年には492万石(4割以下)へと縮小し、徴兵令による国民皆兵制度(明治5年)によって職業的武力が不要となったことから、明治初期の開墾事業は士族授産を目的としていた(士族(特に下層階級)の困窮は明治10年に勃発した西南戦争へと繋がる)。一方、岩倉施設団(明治4~6年)の欧州諸国の視察により、明治政府は富国強兵をスローガンに近代的科学技術を取り入れて殖産興業を図るとしていたことから、ファン・ドールンやヨハネス・デ・デレーケに代表されるオランダの治水技術者を雇い入れた(図26)。

安積疏水(明治11年、土の章 図10)の実施に当たっては、ファン・ドールンの指導によって日本で初めて農業用水の所要用水量を算定し、工事では堰堤やトンネル・水路底などの補強あるいは構築物に多量のセメントを使用、農業用トンネルの掘削にも日本で初めてダイナマイトを使用し、蒸気ポンプによる排水や電機発破を行うなど、日本の農業土木に西欧の近代技術が普及していく発端となった。また、宇佐の庄屋の子として生まれた南一郎平は広瀬井手(明治2年着手、最初の国営かんがい事業)の建設で培った技術が松方正義に認められたことにより内務省の技師に採用され、安積疏水の全工程に直接従事、那須疏水(明治18年)では総監督に起用され、琵琶湖疏水(明治18~23年)を調査して水利意見書を提出するなど、日本三大疏水の父として足跡を残した11)。

(出典:⼭本晃⼀「⽇本の⽔制」P78の図を⼀部修正)

時を同じくして実施された大規模開田事業・明治用水(図27)の発端は、安城(あんじょう)市の都築弥厚(つづきやこう)が自費で開田計画を作成し、文政10年(1827)に江戸幕府勘定奉行に願書を差出したことに始まる。この計画は幕府の支持を得たが、この地域は利害が複雑で地元の支持を得られず、25,000両を出費して都築家は破産した。弥厚の没後40年経過した明治6年、この計画を商人・岡本浜松と大庄屋・伊与田与八郎が別々に県へ出願したため、愛知県はこの2案を一体化し出資者を募り、明治12年に着工、明治14年に幹線水路が完成し、松方正義らは民間人の出資により実現したこの事業を明治の世を代表する世紀の大事業との意味を込めて「明治用水」と名付け、くまなく水の行き渡った大地は日本のデンマークとも呼ばれる農業の先進地となった。

(引用:大地への刻印 P104)

オランダの治水技術は、河道に水制を設けて流路の安定を図り、河を掘削して流量を確保することを基本とする低水工事であった。彼らの指導の下で木曽三川分流事業(明治20~45年)などが行われ、オランダ治水技術は長らく日本の近代治水の模範とされた。

洪水対策の河川改修事業が進むにつれて、用水取水工の合口(ごうぐち)も行われるようになった。合口は従来、水利慣行を基礎とした上流・下流の対立が強い特徴があるが、常願寺川(富山県)(図28)では、明治24年の大洪水をきっかけに、デ・レーケの復旧計画により日本初の大規模合口事業が実施されたのである。この後に、明治36年の手取川の七ヶ用水(しちかようすい)(石川県)(図29)、明治40年の高梁川(たかはしがわ)の東西用水(岡山県)など、各地で河川改修に付随した合口事業が盛んになった。

(提供:水土里ネット常西用水)

(引用:手取川七ヶ用水土地改良区ウェブサイト(左)、のっティ新聞(Vol.7、2007年12月)(右))

11. 高水工事への転換と利水技術の高度化(明治後期)

明治中期になると、オランダから移入された低水工事のみでは洪水被害を抑えることが困難となり、河道を直線化して高い連続堤を巡らし放水路で河水を海へ流下しやすくする高水工事へと治水方式が大きく転換した。この背景は、明治22年に東京-関西間、明治24年に上野-青森間が開通するなどの鉄道建設とそれに伴う建築ブームにより、山林が伐採され、下流部に富が蓄積したことにより大水害が続発するようになったこと、そして、鉄道により低水治水の大きな目的であった舟運の必要性が低下したことが挙げられる。

明治29年に河川法(旧法)が制定されるとともに、欧米の近代科学による河川工学によって全川の計画流量を統一的に算定する手法などが実体化して、淀川改良工事(明治30-43年)、大河津分水(おおこうづぶんすい)(明治42–大正11年)などの大規模治水事業が実施され、江戸時代まで農業中心であった水利秩序が治水に重点化されることとなった。この間、上野英三郎(うえのひでさぶろう)が明治33年に東京帝国大学にて農業土木学を開講し、明治40年に農業農村工学会の前身である耕地整理研究会が発足、明治32年に制定された耕地整理法は明治38年に灌漑排水が工種として加えられるなど、農業土木学と河川工学が分岐していった。

また、デレーケの指導により明治17年に下水道(神田下水)が整備されるとともに、英国人技師・H.S.パーマーの指導によって明治20年に横浜市で近代的な上水道が整備され、これらの技術が各地に広がるとともに、大正10年(1921)より水道水の塩素消毒が開始され、乳児死亡率が劇的に低下した(図30)。

(引用:水運史から世界の水へ P205)

水力発電については明治21年に紡績工場に電力供給する三居沢(さんきょざわ)発電所(宮城県)に始まり、明治23年には足尾銅山の精錬電力を供給する藤間(とうま)原動所が運転を開始する。また、田辺朔郎(たなべさくろう)の功績により明治24年に琵琶湖疏水を利用した蹴上(けあげ)発電所(京都府)が建設され、これにより京都市内に路面電車が走った。当初の水力発電は取水用固定堰による小規模発電であったが、日露戦争が終結(明治37年)すると、重工業や一般家庭用電力の需要が急増し、長距離高圧送電技術と並行して、大容量で水力発電するための大規模な重力式コンクリートダムが建設されるようになった。

12. 近代的ダムによる河川開発(大正~昭和戦前)

日本初のダムは長崎市が明治22年に施工した上水道用の本河内高部(ほんごうちこうぶ)ダム(H=28.2m、アースダム)である。明治33年には、日本初の重力式ダム(粗石コンクリート)として、英国人ウィリアム・バルトンの指導と技師・佐藤藤次郎の設計により、上水道用の布引五本松(ぬのひきごほんまつ)ダム(H=33.3m、兵庫県)が完成し、その後、昭和初期に至るまでの約30年間、日本の近代産業国家の建設を物語るように、上水道用あるいは発電用のコンクリートダム建設が各地で進められた。

農業用では大正15年(1926)、県営事業により重力式ダム・豊稔池(ほうねんいけ)(H=30.4m、香川県、図31)が着工するが、基礎岩盤が予定より深いことが判明したため、佐藤藤次郎の指導により、農林省技師の杉浦翠が当時米国でも最先端技術だったマルチプルアーチ方式(粗石モルタル積)を採用することとした。豊稔池の築堤に当たっては、加治茂治郎(もじろう)の尽力の下で、夜間講習会を開いて技能者を養成しながら、地元の築堤材料を用いて、延べ15万人の地元民の労力を投入して昭和5年(1930)に完成した。なお、農業土木学会の創立はこの頃(昭和4年)であった。

(右)間知石積みと内部の粗石モルタルによる中詰めの状況

(引用:辻幸和 他25))

発電用については昭和5年の小牧ダム(H=79.2m、富山県)のように今日の施工技術と差が無いほどの近代的なコンクリート・ハイダムが建設され、昭和10年の千頭(せんず)ダム(H=64m、静岡県)、昭和13年の塚原ダム(H=87m、宮崎県)、昭和17年の三浦ダム(H=84m、長野県)などの発電用ハイダムが続々と完成し、日本の水力発電が水路式から貯水池発電に移行した。

日本統治下であった台湾最南端の屏東(へいとう)県では大正10~12年に農業土木技師・鳥居信平(とりいのぶへい)が伏流水を堰き止める二峰圳(にほうしゅう)という地下ダムを建設し、約3,000haの荒れ地をサトウキビ畑に替えた。また、嘉南大圳(かなんたいしゅう)において八田與一(はったよいち)が灌漑計画策定、設計、工事指導などに全力で取り組み、昭和5年に東洋一の規模である烏山頭(うさんとう)ダム(H=56m、セミ・ハイドロリックフィル工法によるロックフィルダム)が10年の歳月を掛けて完成した。これは、日本国内初のロックフィルダムである石淵ダム(H=53m、昭和28年、岩手県)が完成するより20年以上前のことであった。水不足に悩んでいた嘉南平原は烏山頭ダムにより一大穀倉地帯に生まれ変わり、「嘉南大圳の父」となった八田與一の命日(5月8日)には今でも地元農民等により墓前祭が営まれている(図32)。

(撮影者:lienyuan lee(2010年5月13日撮影))

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 3.0 非移植 ライセンスの下に提供されています。

このように大正末期からダム建設が始まったが、当時、重化学・機械工業などの軍需工業の発展により都市用水需要が増大し、さらに治水事業拡大による河床低下により農業用取水が次第に困難となり、慣行水利権の不明確さも相まって、水利使用を巡って利水者間の軋轢が多発した。大正15年、土木研究所所長の物部長穂(もののべながほ)が「害水を変じて資源と為す」との思想で河水統制事業を提唱し、この提言は昭和10年の土木会議河川部会(議長・青山士(あおやまあきら))の議決を得て、国策として正式に取り上げられ、治水と利水(工業用水、飲料水、灌漑用水、発電用水など)が一体となった多目的ダム事業に歩みだすことになった。これは、昭和8年(1933)にルーズベルト大統領が世界恐慌に対応するために創設したテネシー川流域開発公社(TVA)の壮大な河川総合開発計画からも影響を受けていた。河水統制事業は当初は都道府県が事業主体の国庫補助事業であり、沖浦ダム(浅瀬石川)・向道ダム(錦川)・相模ダム(相模川)等のダムが計画・建設された。国直轄事業としては、昭和17年から田瀬ダム(猿ヶ石川)が着手された。

戦後は昭和22年のカスリン台風などの大水害に対応して治水事業が実施され、昭和40年代頃から大規模な水害は著しく減少した。昭和39年に新河川法が制定され、河川を水系単位で上流から下流まで一貫管理する制度が導入されるなど、物部長穂の理論が法体系化し、河川水の公的管理が確立した。

13. 現代土地改良技術の展開(昭和戦後)

昭和20年11月、政府は食料難に対応するために緊急開拓実施要領を閣議決定して5か年で155万haの開墾等を実施することとした。昭和21年から行われた農地改革により農地の所有構造が自作農主義に抜本的に変革され、昭和24年に耕作者を主体とする土地改良法が制定、耕地整理法に基づく耕地整理組合と水利組合法に基づく普通水利組合が土地改良区に一体化し、それ以降の開拓事業は土地改良法に基づき推進されることになった。昭和25年(1950)に国際かんがい排水委員会(ICID)の設立準備中だったインドより日本へ、ICIDへの参加打診があり、オブザーバー参加を経て昭和26年8月24日に正式加盟することを閣議決定した。これは昭和26年9月のサンフランシスコ平和条約調印前であり、日本は主権を回復する前に灌漑分野から国際社会へ復帰する第一歩を踏み出すことにしたのである。

昭和25年に国土総合開発法が制定されると、昭和32年には愛知用水事業が着手されるなど、各地で最新鋭の大型土木機械を導入した大規模プロジェクトが実施されるようになる。この背景には、世界銀行を通じた外貨導入や特別会計制度などによる積極的な資金動員、公団や国営事業所等により専門技術者を全国から集める組織体制が構築されたこと、また、事業遂行上の課題を学会、大学、研究機関、民間などの各方面で機能的に対応できるほど組織力が高まったことがある。また、昭和29年には土地改良計画設計基準等の技術書類の大半が完成し、昭和32年に農業土木ハンドブックが改訂(初版は昭和6年)されるなど、農業土木の技術体系が確立した。

昭和30年代の高度経済成長期以降、スプロール的に都市が膨張し都市配水と農業用配水の対抗が各所で問題となった。このため、農業土木技術は物理・工学的な農地・農業水利技術から、技術対象を大幅に拡大し、多目的水利開発、都市周辺地域の再開発、浅海開発等の経済・社会動向にも対処する地域の総合開発技術となった。

当時の新潟平野は、かつての海の名残から湖、沼、川とも判別しがたい潟が点在し、腰や胸まで湿田に浸かりながらの農作業(図33)にもかかわらず、「3年1作」、「鳥またぎ米(鳥も食わない)」と言われた程の不毛地であった。昭和22年より数次の土地改良事業によって世界最大規模の新川河口排水機場(図34)などが整備されたことで、かつての湛水田地域が国内随一の穀倉地帯となり、米を原料にした製菓業など数多くの上場企業を輩出することとなった12)。

(引用:農林水産省ウェブサイト)

(右)主ポンプ羽(4,200m:世界最大クラス)

(引用:新潟県ウェブサイト)

昭和40年代になると米の過剰問題が発生し、農地造成による開田から、畑地灌漑技術に重点が置かれた。昭和45年に着手された南薩地区(鹿児島県)(図35)では、自然湖(池田湖)を調整池に組み込んだ大規模な畑地灌漑システムによって、シラスやコラに代表されるかつての劣悪な不毛地を一大生産基地に変革させた。なお、昭和40年代から有線または無線の通信系によって管理所に情報を集める電算処理技術が出現し、昭和40年代後半から情報収集に加えて遠隔制御が取り入れられるようになった。

昭和47年に沖縄が本土復帰すると、沖縄県宮古島で地下水開発調査に着手、農林技師・黒川睦生(むつお)などの尽力によって昭和54年に完成した皆福(みなふく)地下ダムによる実証試験で地下ダム技術が体系化され、南西諸島の水源に乏しい隆起珊瑚礁の島々が地下ダムによって開発されることとなった。

(提供:鹿児島県農政部(左)、南九州市(右))

14. 更新整備と地域課題への対応(平成)

平成に入ると、農村の高齢化、都市化・混住化、離農と農地集積に伴う大規模農家の出現などにより、農村の構造と農業水利の周辺環境はめまぐるしく変化した。また、新規水源開発が全国的に困難になり、既存水資源の効率的利用が求められるようになったため、国営農業用水再編対策事業、地域用水機能増進事業、自然環境保全整備事業などが創設され、さらには小水力発電などが整備されるようになった。平成11年の食料・農業・農村基本法には多面的機能に関する条文が入り、平成13年、土地改良法に環境への配慮が規定された。福井県の九頭竜川下流地域では農地の集約化が進む一方で、水路の老朽化、生産調整や農地転用による水田面積の減少、塩害による水不足地域の存在などから、平成11年、国営事業により幹線水路をパイプライン化し、生み出される余剰水を周辺地域に配分する用水再編事業に着手、さらに、旧水路を「せせらぎ水路」として整備するなど、防火・生活用水、景観向上など地域用水としての利用増進を図り、地域の水利資産の再構築を行った(図36)。

この頃になると、戦後の食糧増産時代に整備したかんがい施設が一斉に更新時期を迎えたため、新規建設から補修・更新へと事業の軸足が移り、平成19年度から5年間で全ての国営施設の機能診断を実施するなど、ストックマネジメントに係る諸技術基準が整備され、平成22年度に土地改良予算の大幅削減があるなかで、平成23年度より機能保全整備を行う各種事業が創設された。平成23年3月11日の東日本大震災以降、大規模な地震や集中豪雨等の災害が各地で相次いで発生したことから、平成30年に国土強靱化基本計画が策定された。

また、農家の高齢化により農地の集積・集約化が進んだこと等によるかんがい期間、用水需要、水管理などの変化に対応する必要が生じたため、平成27年度の食料・農業・農村基本計画において、ICT技術や地下水制御システムを推進することで水管理の省力化や営農形態の変化に対応した水利用の高度化を図ることが規定された。

15. 終わりに

このように、我が国の水の技術の原点ともいえる農業土木は、古代に大陸から伝来・普及した技術をルーツとして、名もなき技術者達の熱意と創意工夫によって地域条件に応じて発展し、また普及する。そのようなサイクルを繰り返してきた。水路は灌漑用水のみならず水運や上水にも利用され、水車は動力源となり、近世には循環型社会が実現した。近代以降、古墳やため池の築造に端を発する築堤技術は高度なダム技術となり、工業用水、都市用水、洪水調節、水力発電などに利用され、技術大国となった我が国の産業を支えた。そして現代では、農業土木は地盤工学、構造力学、コンクリート工学などの土木学的技術のみならず、技術分野の対象を社会的要請に応じて拡大し、施設機械、電気通信、水文気象、営農、環境、法制度などの知識を駆使した地域のトータルコーディネート力が必要な総合技術となっている。

農業土木の分野では、20世紀後半になると急速な基準書・技術書類の整備によって設計が標準化され、コンピュータの普及と合わせて、作業が大幅に効率化された。一方で、工事発注に必要な各種審査会や、施工後には会検による実地検査を受ける必要があることを考慮すると、マニュアルに基づく設計であることが最も無難であり、独創的な技術を適用するためには追加的な説明責任などの労力とリスクが伴うこととなった。情報化が急速に進んだ現代では、大量生産の時代は既に終わりを告げており、技術者達は画一的な基準や前例に過度に依存することなく、現場条件やエンドユーザーのニーズに即した技術にアクセスして、本質的な課題へ対処することが求められている。そのためには、慣例を過度に重視することなく、日々のカイゼンによって業務を効率化し、労働生産性を高めていくことが重要である。余談であるが、「資源に乏しい国」とされてきた我が国には、高い技術と協調性を有する人的資源のみならず、世界6位となる排他的経済水域の海底に豊富な海洋エネルギー・鉱物資源が存在することが明らかになっている13)ことから、技術的な課題がクリアできれば、我が国でもエネルギーや資源を安定供給できる可能性がある。

最後に、このような時代を生きる水の技術者達へ、ある土地改良区の事務室に掲げてあった「水五則」を捧げて、水の章の結びとする。

- 一 常に己の進路を求めてやまず自ら動いて他を動かすは水なり

- 二 如何なる障害にも屈せず巌(いわ)をも透す力を蓄えながらよく方円の器にも従い和合の性を兼ね備えるは水なり

- 三 自ら清くして他の汚れを洗い清濁合わせ容れるの量あるは水なり

- 四 力となり光となり生産と生活に無限の奉仕を行い何ら報いを求めざるは水なり

- 五 洋々として大洋を充たし発しては蒸気となり雲となり雨となり雪と変じ霰(あられ)と化し凝(ぎょう)しては玲瓏(れいろう)たる鏡となりたえるもその性を失わざるは水なり

※中国の古典に由来し、福岡藩祖の黒田如水(じょすい)(官兵衛)や笹川良一氏が座右の銘にしたとされる。水五訓、または六訓とする説もあり

引用文献

- ダム便覧ウェブサイト

- 大林組プロジェクトチーム、現代技術と古代技術による仁徳天皇陵の建設、大林組ウェブサイト

- 松浦茂樹、古代盆地における開発と河川処理(1983)、水利科学27巻2号

- 山崎不二夫、水田ものがたり、農山漁村文化協会(1996)

- 国営巨椋池農地防災事業ウェブサイト

- 福岡県朝倉市ウェブサイト

- 日本が誇る世界かんがい施設遺産、東方通信社(2019)

- ミツカン水の文化センター、水の文化No.32(2009)

- 谷川健一、加藤清正 築城と治水、冨山房インターナショナル(2006)

- 国土交通省下水道部下水道資料室ウェブサイト

- 大分県宇佐市ウェブサイト

- 月刊コロンブス2019年4月号、東方通信社

- 資源エネルギー庁のウェブサイト

参考文献

- 田久保晃、水田と前方後円墳、(株)農文協プロダクション(2018)

- 山本晃一、日本の水制、(株)山海堂(1996)

- 富山和子、水の文化史、中央公論新社(2013)

- 農業土木歴史研究会、大地への刻印(1998)

- 徳仁親王、水運史から世界の水へ、NHK出版(2019)

- 河川利用の歴史(川と人との関わりの歴史、国土交通省)

- 松山良三、日本の農業史新風舎(2004)

- 熊本大学濱武英教授の発表資料、語り部交流会(令和元年11月28日)

- 水利用の歴史、国土交通省ウェブサイト

- 土地改良百年史、平凡社(1977)

- 菊池利夫、新田開発、至文堂(1963)

- 農業土木学会、農業土木史(1979)

- 辻幸和、宮原輝夫、80年を経たマルチプルアーチ式コンクリートダムの豊稔池の建造と改修、コンクリート工学29巻4号P52-57(2011)

- 松浦茂樹、戦前の河水統制事業とその社会的背景、第5回日本土木史研究発表会論文集(1985年6月P187-195)

- 松本徳久、我が国フィルダムの設計・施工の変遷、土木学会論文集F Vol.65 No.4,P394-413(2009)

- 真榮城忠之、宮古島の未来と地下ダム功労者たち、しまたてぃ64 P40-43( 2013)

- 花田潤也、宮古島における農業用水開発の歴史と農業水利施設の継承、水土の知82(11)(2014)

- 日本が誇る世界かんがい施設遺産、東方通信社(2019)